新暦6月9日(旧暦5月11日 みずのと 巳 先負)

大国ミロク殿本宮の比嘉良丸です。

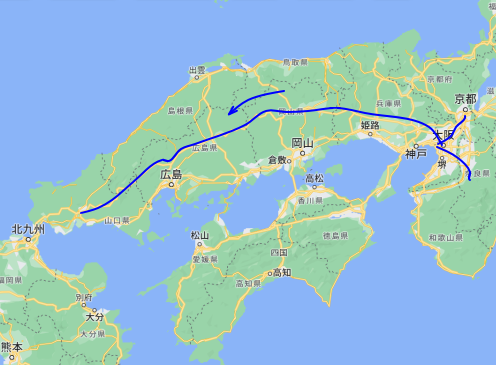

今回の神事における当初の行程としては、山口県の萩方面への移動を伝えられておりましたが、変更を伝えられまして6月6日九州大分・佐賀関港から四国愛媛・三崎港にフェリーで入りました。まず、三崎港の先端で豊後水道に向かいお祈りをし、そこから伊方原発での天災による事故および人災による事故回避を祈り、次に愛媛松山にある白石の鼻でお祈りをおこない、今治へも行き、しまなみ海道でもお祈りをいたしました。そこから香川県へ進み瀬戸内海の入り口へ向け祈りをおこない、香川にて宿泊をいたしました。翌日、香川・ランプロファイヤーで祈りをおこないまして、一旦、紀伊水道へ向けての祈りの為、徳島港へ入り、そこから瀬戸大橋を渡り淡路の北淡震災記念公園、明石大橋入り口で祈りをおこないましてから大阪に入りました。

6月7日、8日は、奈良へと参りまして、まず東大寺、畝傍山、三輪山、葛城山でお祈りをいたしました。本日9日は平城京と藤原京を祈り、大阪難波宮跡(なにわのみやあと)京都御所での祈りを行う予定です。

各地各場所にて、伝えられております厄災の小難無難、回避、国内の政治安定、平和を祈り、近隣諸国との緊張緩和、関西における震災・災害の厄災回避、感染症拡大回避の祈りをおこないますと共に、毎年5月6月は低気圧による大雨被害が起きております為、水害被害の無難に対してのお祈りもおこない、各地を神事しております。

■過去の豪雨被害 ※青文字は西日本での災害級の大雨

(1960年以降の主な豪雨災害)

【平成30年7月豪雨=西日本豪雨】 2018年6月28日~7月8日

梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んだのが主因で、台風7号も影響。6月28日から7月8日までの総降水量が四国地方で1800ミリ、東海地方で1200ミリを超えるなど、7月の月降水量平年値の2~4倍となる大雨となったところがあった。また、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観測地点で24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な大雨となった。各地で河川の氾濫、浸水害、土砂災害等が発生し、広島県、岡山県、愛媛県を中心に死者・行方不明者が多数となった。

死者224人、行方不明者8人。住家全壊6758棟、半壊1万878棟、一部破損3917棟、床上浸水8,567棟、床下浸水21913棟(被害は18年度消防白書による)

【平成29年7月九州北部豪雨】 2017年6月30 日~7月10 日

梅雨前線や台風の影響で西日本から東日本を中心に局地的に猛烈な雨が降り、福岡県、大分県を中心に大規模な土砂災害が発生。死者40人、行方不明2人。1600棟を超える家屋の全半壊や床上浸水。

【平成27年関東・東北豪雨】 2015年9月7日~11日

台風から変わった低気圧に向かって暖湿気流が流れ込み、西日本から北日本にかけての広い範囲で大雨。14人死亡。鬼怒川の堤防決壊で家屋が流出等するなどして7000棟以上の家屋が全半壊、床上・床下浸水1万5000棟以上。

【平成26年8月豪雨】 2014年7月30日~8月20日

相次いで接近した2つの台風と停滞前線の影響で広範囲に記録的な大雨。広島市では、次々と発生した積乱雲が一列に並び集中的に雨が降り続く現象が発生し、土石流や崖崩れが多発、災害関連死も含む死者77人、家屋の全半壊396棟などの被害。

【平成24年7月九州北部豪雨】 2012年7月11日~14日

梅雨前線に湿った空気が流れ込み、熊本県熊本地方、阿蘇地方、大分県西部では局地的な豪雨が長時間にわたって続いた。死者・行方不明者33人、床下浸水8409棟などの被害。

台風12号による豪雨 2011年8月30日~9月5日

台風が大型でスピードが遅かったため、長時間にわたって広い範囲で記録的な大雨。特に和歌山県、奈良県、三重県で土砂災害、河川の氾濫などの被害が大きかった。死者・行方不明者98人。

【平成23年7月新潟・福島豪雨】 2011年7月27日~30日

停滞していた前線に暖湿気流が流れ込み、福島県会津地方では、4日間で7月の月間降水量平年値の2倍以上の700ミリの降雨。死者・行方不明者6人、床上・床下浸水約9000棟。

【平成21年7月中国・九州北部豪雨】 2009年7月19日~26日

活発な梅雨前線によって中国・九州北部を中心に記録的な大雨。九州北部では、7月の月間降水量平年値の2倍近い700ミリ超の降雨。死者36人、床上・床下浸水約1万2000棟。

【平成20年8月末豪雨】 2008年8月26日~31日

西日本から東北地方までの広い範囲で記録的な大雨。愛知県一宮市で120ミリ、愛知県岡崎市で146.5㎜の1時間降水量を記録。死者2人、床下浸水約2万棟などの被害。

【平成18年7月豪雨】 2006年7月15日~24日

活発な梅雨前線の影響で、鹿児島県、熊本県、島根県、長野県などで総降水量が7月の月間平均降水量の2倍を超えるなど記録的な大雨。土砂災害や浸水害が発生。死者・行方不明者30人。

台風23号による豪雨 2004年10月18日~21日

台風と前線の影響で広い範囲で大雨が降り、四国地方や大分県では期間降水量が500mmを超えた。兵庫県や京都府で河川の氾濫による浸水害、西日本各地で土砂災害が発生。全国で死者・行方不明者が98人。

【平成16年7月福井豪雨】 2004年7月17日~18日

活発な梅雨前線の影響で、福井県美山町で1時間に96ミリの猛烈な降雨を記録。福井県各所で堤防決壊、浸水被害が発生。死者・行方不明5人、床上・床下浸水約1万4000棟。

【平成16年7月新潟・福島豪雨】 2004年7月12日~14日

梅雨前線の活動が活発になり、新潟県中越地方、福島県会津地方で非常に激しい雨。各地で堤防の決壊による浸水害が発生。死者16人、負傷者83人などの被害。

【平成5年8月豪雨】 1993年7月31日~8月7日

日本付近に前線が停滞、低気圧の通過や台風の接近に伴い、全国で大雨被害。特に、九州南部で激しい雨が降り、鹿児島県を中心に土砂崩れなどが発生。死者・行方不明者93人。

【昭和58年7月豪雨】 1983年7月20日~29日

活発な梅雨前線により本州の日本海側を中心に大雨。特に、島根県西部で記録的な大雨。土石流、洪水が相次いで発生した。死者・行方不明者117人。

【昭和57年7月豪雨】 1982年7月23日~25日

梅雨前線の活動が活発化。特に長崎県で時間降水量100ミリを超える猛烈な雨が続き、土石流やがけ崩れが発生した。死者・行方不明者439人、床下浸水約16万棟。

【昭和47年7月豪雨】 1972年7月3日~15日

3つの台風の発生で梅雨前線の活動が活発化し、西日本から関東南部にかけて大雨。死者・行方不明者447人、床下浸水27万棟などの大きな被害を出した。

【昭和42年7月豪雨】 1967年7月8日~9日

梅雨前線に、台風から変わった熱帯低気圧からの暖湿気流が流れ込み、前線の活動が活発化。時間降水量が100ミリを超えた長崎県佐世保市を中心に、死者351人、行方不明18人、床下浸水約25万棟など大きな被害が出た。

【昭和39年7月山陰北陸豪雨】 1964年7月17日~20日

梅雨前線に、台風から変わった温帯低気圧の高温多湿な気流が流入し、記録的な大雨。石川県、富山県、松江市、金沢市など日本海側で記録的な豪雨。島根県出雲市を中心に多数のがけ崩れが発生した。死者・行方不明者130人以上。

【昭和36年梅雨前線豪雨】 1961年6月24日~7月5日

停滞した梅雨前線の影響で、北海道を除く全国各地に被害。特に、長野県では木曽川の氾濫や伊那谷地区の土砂崩れで100人以上の死者。全体で死者・行方不明者357人、床下浸水約34万棟など。

資料:nippon.com https://www.nippon.com/ja/features/h00240/

事務局

大国ミロク殿本宮の比嘉良丸です。

今回の神事における当初の行程としては、山口県の萩方面への移動を伝えられておりましたが、変更を伝えられまして6月6日九州大分・佐賀関港から四国愛媛・三崎港にフェリーで入りました。まず、三崎港の先端で豊後水道に向かいお祈りをし、そこから伊方原発での天災による事故および人災による事故回避を祈り、次に愛媛松山にある白石の鼻でお祈りをおこない、今治へも行き、しまなみ海道でもお祈りをいたしました。そこから香川県へ進み瀬戸内海の入り口へ向け祈りをおこない、香川にて宿泊をいたしました。翌日、香川・ランプロファイヤーで祈りをおこないまして、一旦、紀伊水道へ向けての祈りの為、徳島港へ入り、そこから瀬戸大橋を渡り淡路の北淡震災記念公園、明石大橋入り口で祈りをおこないましてから大阪に入りました。

6月7日、8日は、奈良へと参りまして、まず東大寺、畝傍山、三輪山、葛城山でお祈りをいたしました。本日9日は平城京と藤原京を祈り、大阪難波宮跡(なにわのみやあと)京都御所での祈りを行う予定です。

各地各場所にて、伝えられております厄災の小難無難、回避、国内の政治安定、平和を祈り、近隣諸国との緊張緩和、関西における震災・災害の厄災回避、感染症拡大回避の祈りをおこないますと共に、毎年5月6月は低気圧による大雨被害が起きております為、水害被害の無難に対してのお祈りもおこない、各地を神事しております。

■過去の豪雨被害 ※青文字は西日本での災害級の大雨

(1960年以降の主な豪雨災害)

【平成30年7月豪雨=西日本豪雨】 2018年6月28日~7月8日

梅雨前線に向かって南から暖かく湿った空気が大量に流れ込んだのが主因で、台風7号も影響。6月28日から7月8日までの総降水量が四国地方で1800ミリ、東海地方で1200ミリを超えるなど、7月の月降水量平年値の2~4倍となる大雨となったところがあった。また、九州北部、四国、中国、近畿、東海、北海道地方の多くの観測地点で24、48、72時間降水量の値が観測史上第1位となるなど、広い範囲における長時間の記録的な大雨となった。各地で河川の氾濫、浸水害、土砂災害等が発生し、広島県、岡山県、愛媛県を中心に死者・行方不明者が多数となった。

死者224人、行方不明者8人。住家全壊6758棟、半壊1万878棟、一部破損3917棟、床上浸水8,567棟、床下浸水21913棟(被害は18年度消防白書による)

【平成29年7月九州北部豪雨】 2017年6月30 日~7月10 日

梅雨前線や台風の影響で西日本から東日本を中心に局地的に猛烈な雨が降り、福岡県、大分県を中心に大規模な土砂災害が発生。死者40人、行方不明2人。1600棟を超える家屋の全半壊や床上浸水。

【平成27年関東・東北豪雨】 2015年9月7日~11日

台風から変わった低気圧に向かって暖湿気流が流れ込み、西日本から北日本にかけての広い範囲で大雨。14人死亡。鬼怒川の堤防決壊で家屋が流出等するなどして7000棟以上の家屋が全半壊、床上・床下浸水1万5000棟以上。

【平成26年8月豪雨】 2014年7月30日~8月20日

相次いで接近した2つの台風と停滞前線の影響で広範囲に記録的な大雨。広島市では、次々と発生した積乱雲が一列に並び集中的に雨が降り続く現象が発生し、土石流や崖崩れが多発、災害関連死も含む死者77人、家屋の全半壊396棟などの被害。

【平成24年7月九州北部豪雨】 2012年7月11日~14日

梅雨前線に湿った空気が流れ込み、熊本県熊本地方、阿蘇地方、大分県西部では局地的な豪雨が長時間にわたって続いた。死者・行方不明者33人、床下浸水8409棟などの被害。

台風12号による豪雨 2011年8月30日~9月5日

台風が大型でスピードが遅かったため、長時間にわたって広い範囲で記録的な大雨。特に和歌山県、奈良県、三重県で土砂災害、河川の氾濫などの被害が大きかった。死者・行方不明者98人。

【平成23年7月新潟・福島豪雨】 2011年7月27日~30日

停滞していた前線に暖湿気流が流れ込み、福島県会津地方では、4日間で7月の月間降水量平年値の2倍以上の700ミリの降雨。死者・行方不明者6人、床上・床下浸水約9000棟。

【平成21年7月中国・九州北部豪雨】 2009年7月19日~26日

活発な梅雨前線によって中国・九州北部を中心に記録的な大雨。九州北部では、7月の月間降水量平年値の2倍近い700ミリ超の降雨。死者36人、床上・床下浸水約1万2000棟。

【平成20年8月末豪雨】 2008年8月26日~31日

西日本から東北地方までの広い範囲で記録的な大雨。愛知県一宮市で120ミリ、愛知県岡崎市で146.5㎜の1時間降水量を記録。死者2人、床下浸水約2万棟などの被害。

【平成18年7月豪雨】 2006年7月15日~24日

活発な梅雨前線の影響で、鹿児島県、熊本県、島根県、長野県などで総降水量が7月の月間平均降水量の2倍を超えるなど記録的な大雨。土砂災害や浸水害が発生。死者・行方不明者30人。

台風23号による豪雨 2004年10月18日~21日

台風と前線の影響で広い範囲で大雨が降り、四国地方や大分県では期間降水量が500mmを超えた。兵庫県や京都府で河川の氾濫による浸水害、西日本各地で土砂災害が発生。全国で死者・行方不明者が98人。

【平成16年7月福井豪雨】 2004年7月17日~18日

活発な梅雨前線の影響で、福井県美山町で1時間に96ミリの猛烈な降雨を記録。福井県各所で堤防決壊、浸水被害が発生。死者・行方不明5人、床上・床下浸水約1万4000棟。

【平成16年7月新潟・福島豪雨】 2004年7月12日~14日

梅雨前線の活動が活発になり、新潟県中越地方、福島県会津地方で非常に激しい雨。各地で堤防の決壊による浸水害が発生。死者16人、負傷者83人などの被害。

【平成5年8月豪雨】 1993年7月31日~8月7日

日本付近に前線が停滞、低気圧の通過や台風の接近に伴い、全国で大雨被害。特に、九州南部で激しい雨が降り、鹿児島県を中心に土砂崩れなどが発生。死者・行方不明者93人。

【昭和58年7月豪雨】 1983年7月20日~29日

活発な梅雨前線により本州の日本海側を中心に大雨。特に、島根県西部で記録的な大雨。土石流、洪水が相次いで発生した。死者・行方不明者117人。

【昭和57年7月豪雨】 1982年7月23日~25日

梅雨前線の活動が活発化。特に長崎県で時間降水量100ミリを超える猛烈な雨が続き、土石流やがけ崩れが発生した。死者・行方不明者439人、床下浸水約16万棟。

【昭和47年7月豪雨】 1972年7月3日~15日

3つの台風の発生で梅雨前線の活動が活発化し、西日本から関東南部にかけて大雨。死者・行方不明者447人、床下浸水27万棟などの大きな被害を出した。

【昭和42年7月豪雨】 1967年7月8日~9日

梅雨前線に、台風から変わった熱帯低気圧からの暖湿気流が流れ込み、前線の活動が活発化。時間降水量が100ミリを超えた長崎県佐世保市を中心に、死者351人、行方不明18人、床下浸水約25万棟など大きな被害が出た。

【昭和39年7月山陰北陸豪雨】 1964年7月17日~20日

梅雨前線に、台風から変わった温帯低気圧の高温多湿な気流が流入し、記録的な大雨。石川県、富山県、松江市、金沢市など日本海側で記録的な豪雨。島根県出雲市を中心に多数のがけ崩れが発生した。死者・行方不明者130人以上。

【昭和36年梅雨前線豪雨】 1961年6月24日~7月5日

停滞した梅雨前線の影響で、北海道を除く全国各地に被害。特に、長野県では木曽川の氾濫や伊那谷地区の土砂崩れで100人以上の死者。全体で死者・行方不明者357人、床下浸水約34万棟など。

資料:nippon.com https://www.nippon.com/ja/features/h00240/

事務局